Contenuti:

- AMICO ROMANZO

Non chiamateli eroi, a cura di Carmen LUCIA - SIPARI APERTI

Occhi gettati. Un dé-coupage, 34 anni dopo, a cura di Rossella PETROSINO - COME SUGHERI SULL’ ACQUA

Perché risuoni la distanza, a cura di Ariele D’AMBROSIO

AMICO ROMANZO

Non chiamateli eroi

Antonio Nicaso,

Non chiamateli eroi.

Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie, Mondadori,

con illustrazioni di Giulia Tomai, anno di pubblicazione 2021, 186 pagine.

a cura di Carmen LUCIA

A trent’anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 15 biografie di uomini e donne vittime della mafia compongono un corpus dedicato alla memoria, la memoria di un sacrificio, còlto in un passaggio segnato dall’eroicizzazione all’umanizzazione delle vittime, rappresentate in un racconto di verità e testimonianza, nell’eterna lotta tra l’humanitas della loro coscienza e la feritas delle organizzazioni mafiose.

Autori di “Non chiamateli eroi: Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie” (Mondadori, 2021) sono due studiosi di organizzazioni mafiose, di storia delle mafie, di rituali di affiliazione, dei rapporti Stato mafia, analisi di traffici illeciti: Antonio Nicaso, massimo esperto di mafie internazionali e di ‘ndrangheta, docente di Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University (Canada), autore di best-seller sulla mafia; e il magistrato Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro, in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta, che, dal 1989, vive sotto scorta. La lotta alle mafie per i due autori passa soprattutto attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione dei giovani, in quello che è in fondo il primo presidio di legalità, la scuola, insieme all’Università. Gratteri e Nicaso, che hanno all’attivo numerose pubblicazioni di saggi sulla mafia scritti a quattro mani, prediligono parlare agli studenti, piuttosto che a nicchie elitarie di lettori, e in più occasioni sono intervenuti in dibattiti sulla legalità, peraltro disciplina trasversale che negli ultimi anni ricopre una funzione formativa e pedagogica di primo ruolo nella scuola.

Quest’opera, scritta in un linguaggio semplice e leggibile e orientata su lettori giovani (come i precedenti “La mafia spiegata ai ragazzi”, 2010 e “La mafia fa schifo. Lettere di ragazzi da un paese che non si rassegna” 2011) si presenta come una raccolta di biografie esemplari di eroi, che non sono eroi, come nel mito classico, dove si rappresenta un semidio o un uomo dotato di virtù eccezionali; nessuna agiografia, nessun tono encomiastico e nessuna enfasi ha spazio in queste analisi così vere e autentiche, scritte in un linguaggio semplice, con racconti accompagnati da disegni da Giulia Tomai e corredati da un glossario con parole-chiave (come antimafia, codice d’onore, collaboratore di giustizia). Il testo – che ha una forte valenza di “paideia”, educazione alla cultura e al sentimento della legalità – è destinato ai giovani, perché colgano il valore esemplare nella memoria dei sacrifici delle vittime della mafia: Giuseppe Letizia, Rocco Gatto, Peppino Impastato, Giorgio Ambrosoli, Carlo Alberto dalla Chiesa, Rosario Livatino, Libero Grassi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Don Pino Puglisi, Giuseppe Di Matteo, Gelsomina Verde e Annalisa Durante, Lea Garofalo, Nicola Cocò Campolongo “ sono stati uccisi in una guerra che pochi hanno voluto combattere” (p. 167). Nel libro si racconta molte biografie: la storia di Libero Grassi, l’imprenditore che si ribellò all’estorsione e alla richiesta del pizzo; la biografia del “giudice ragazzino” Rosario Livatino, il primo magistrato beato nella storia della Chiesa Cattolica, come Don Pino Puglisi; la vita di Giorgio Ambrosoli, l’eroe borghese, l’avvocato Giorgio Ambrosoli che indaga senza sosta per cinque anni sulla Banca di Sindona; la testimonianza di donne come Lea Garofalo, “orgogliosamente libera”, che non si rassegna a essere la compagna di un esponente della criminalità e si ribella agli ostili legami della famiglia e del clan e alla cultura della mafia, punita con la morte, insieme ad altre donne, come Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola uccisa dall’acido muriatico.

“È uno strano Paese il nostro – affermano i due autori nella nota di chiusura – Un Paese che fa strame di quella memoria collettiva, un Paese che avrebbe dovuto insegnare il valore del sacrificio e che, invece, spesso, continua a creare passerelle inutili, frequentate da interpreti di un potere che corrompe anche le coscienze. Ieri come oggi. È lungo l’elenco delle vittime innocenti di una mafia silenziosamente legittimata da una società malsana che se n’è lungamente servita. Una società che ha bisogno di martiri per scrollarsi di dosso quell’indifferenza che ciclicamente la caratterizza, una società svelta a dimenticare, abile nel far finta di nulla, come se niente fosse”(p. 167).

SIPARI APERTI

Occhi gettati. Un dé-coupage, 34 anni dopo

Occhi gettati. Un dé-coupage,

34 anni dopo,

Cronopio Edizioni, Napoli, 2021

Edizione fuori commercio

a cura di Rossella PETROSINO

Non siamo nel 1986 e non ci troviamo al Teatro Sancarluccio, eppure siamo a un mese esatto dal debutto teatrale di “Occhi Gettati” di Enzo Moscato.

Perché? Si tratta di un remake?

Impossibile! L’autore napoletano non ama le ripetizioni; a queste ultime preferisce le nuove invenzioni o, per meglio dire, i tradimenti. Infatti questa volta porta in scena al Teatro San Ferdinando “Occhi Gettati. Un dé-coupage, 34 anni dopo” e per l’occasione Cronopio stampa per la Compagnia teatrale Enzo Moscato – Casa del contemporaneo un volumetto, fuori commercio, con i testi dello spettacolo distribuito gratuitamente agli spettatori. In questo piccolo breviario troviamo un testo corale, che porta sulla scena Napoli, la sua geografia, le sue voci, le sue anime dannate. Una successione di racconti rivisitati, più o meno afferenti ai primi anni ’80 che raccontano Napoli, scandagliandone le parti più intime.

“Occhi Gettati” è un testo emblematico della drammaturgia di Moscato in quanto risulta l’overture della fase poetica e – al tempo stesso – il manifesto della nuova drammaturgia dell’autore. È un monologo in forma di poesia in cui si intravedono tutte le tematiche e i personaggi del suo teatro a venire: janare, baldracche, femminielli e, in generale, tutti i reietti che popolano una città. “Nel 1986 – ricorda con orgoglio Moscato – venivo già da sette anni di scrittura teatrale canonica. Avevo già vinto il massimo premio di drammaturgia in Italia. Avrei potuto riposare sugli allori e invece mi sentii in obbligo di rimettere tutto in discussione. Di ricominciare daccapo con un più radicale linguaggio scenico: la poesia pura”.

Partendo da questa originaria scrittura, Moscato ripropone alcuni dei suoi più significativi racconti “smontati” e “rimontati”. I testi sono in parte tratti dal corpus originale dell’‘86 e in parte dalle scritture e riscritture che hanno continuato a ispirare, fin dagli inizi della sua carriera, gli spasimi e le fantasie dell’autore; e a quella piccola folla concreta ed immaginaria di personaggi ritrovati 34 anni dopo, Moscato mescola altre presenze. Infatti nell’edizione curata da Cronopio e che noi adesso consideriamo, si aggiungono “Anime vedette” (da “Co’Stell’Azioni”), “’E ccajuole” e “Palummiello” (da “Partitura”), “L’ossavario e lo stormo” (da “Scannasurice”), “Also sprach Zezzeniello” e “Lidomme” (da “Napoli ’43”), “’O masterascio” (da “Raccogliere e bruciare”), e “Rondò dei becchini e degli occhi” (da “Kinder-Traum Seminar”). Sono venti i racconti, prelevati da testi vari, che insieme compongono una sorta di antologia lacerata, delineata da un percorso accidentato e non rettilineo.

Invero già il testo del 1986 era frutto di un “pachwork”, ovvero un assembramento di varie cose dal quale – tuttavia – venne fuori un lungo canto recitato dove si agiva sulla distanza lunga di un testo intero e in sé concluso e non sulla distanza breve dei frammenti.

Questa volta, 34 anni dopo, il monologo viene frantumato e agito da nove attori e attrici che danno voce e corpo a quello che lo stesso autore definisce “un balletto di fantasmi, reali o immaginari” che cantano, ballano, inveiscono, bestemmiano, ridono in una sorta di “picassiana Guernica, di grande incendio, un rogo, un olocausto” sullo scenario di una Napoli alla deriva. Il testo è abitato, anche in questo caso, da esistenze ibride, metà uomini e metà donne, metà peccatori e metà santi, ritratti sul bordo della realtà, in preda al delirio, alla devianza e all’anomalia. Attraverso questi personaggi, il drammaturgo analizza e pone l’attenzione su questioni come il valore della poesia: “’A poesia sumìglia a niente, è n’apparenza… Il poeta, il poeta, si dice come Noi. È muorte… il poeta, il semi-vivo, ’o pazzo, ’o scemo” e della scrittura: “Tra la scrittura e l’amore ci sono vette, abissi, che hanno la stessa unità di misura, la stessa vertigine e paura, matematiche…”. Ma i riferimenti sono anche biblici veterotestamentari ed extra biblici nel testo “’E Ffacce ’e San Gennaro, ovvero ciò che, con Lilith, non nacque dalla costola d’Adamo”, che toccano la letteratura filosofica e tematiche a essa affini nelle parole del “femmenella” quando afferma che la verità possono dirla soltanto le baldracche, perché loro soltant non hanno niente da perdere in quanto tutto hanno perso (“ssulo chi non tene che perdere, sulo chi ha perzo già tutte cose, po’ ddicere a verità! E a verità se spiega, a verità se stà a ssentì …”).

Torna qui, più che in altre occasioni, la frammentazione del linguaggio, continuamente oscillante tra il livello colto e quello basso, fatto di una lingua degradata che comprende al tempo stesso oralità popolare e riferimenti colti. Una polifonia alla quale Moscato si abbandona per ricreare un insieme di voci tutte diverse. Perché le figure che permeano il suo teatro e che bene conosciamo si esprimono attraverso l’uso immaginifico di una lingua “babelica”; un pastiche che dal napoletano risale con le sue continue interferenze sintattiche, musicali ed espressive per fondersi all’occorrenza con il castigliano, il portoghese, il francese, l’arabo e le lingue dell’est Europa.

Il ritmo di lettura di questo piccolo volume, nonostante alcune parti in vernacolo stretto, è abbastanza serrato e teso ma fruibile. Questo per una ragione precisa: la caratteristica pregnante e portante della scrittura di Moscato che è il barocco degradato, qui cresce e si gonfia sino al punto di esaurirsi in quanto tessuto verbale significante per avvicinarsi addirittura al grado zero della scrittura. Le parole finiscono per confondersi e diventare un tutt’uno con il concreto significato della vita. Questa lingua di Moscato è materia solida che l’autore trasforma in immagini poetiche come fossero evocazioni di ricordi appartenuti a ognuno di noi.

COME SUGHERI SULL’ ACQUA

Perché risuoni la distanza

IL SODALIZIO CON GLI SPECCHI

Il Convivio Editore

Marzo 2021

Pagine 192

euro 16,00

Info:

http://ilconvivioeditore.com/

a cura di Ariele D’AMBROSIO

C’è un articolo del Il Venerdì di Repubblica datato dieci giugno duemilasedici di Renzo Paris dal titolo “La poesia disorientata: la sua arcadia è Facebook”; il sottotitolo è “Una miriade di versaioli, uno per ogni condominio. E poeti che preferiscono dirsi scrittori. Un saggio di Giorgio Manacorda per fare il punto. E ripartire.” Nell’articolo c’è un frammento che riporto: “Contemporanea alla crisi della poesia, anche la critica non gode di buona salute. Un poeta scriveva Baudelaire, può diventare un critico, ma non il contrario. E nella palude attuale i critici migliori pretendono di scrivere poesie firmando saggi”.

Perché questo preambolo? Perché nel mare di scorie “poetanti” nella rete, poetanti tra virgolette – e che spesso per sorridere un po’ e con amarezza le definisco in questi oceani abissali “facimenti di righi in successione” per svuotarli anche della nobile parola di scrittura – capita di ritrovare, solo a volte, come nella ricerca di un’arca perduta, versi e poesie di tutto rilievo.

Questo è il caso del bel libro di Maurizio Soldini “Il sodalizio con gli specchi”.

Una poesia di questo libro, postata in FB, mi è apparsa come un sughero sull’acqua – “come sugheri sull’acqua” è il verso della poesia Sera, in spagnolo Tarde, di Federico García Lorca che ho indicato come titolo alla rubrica di recensioni che curo – galleggiare distinto e visibile, e sottratto sia ai tossici di superficie che alle distese affogate ed affondate di plastiche inutili e dannose.

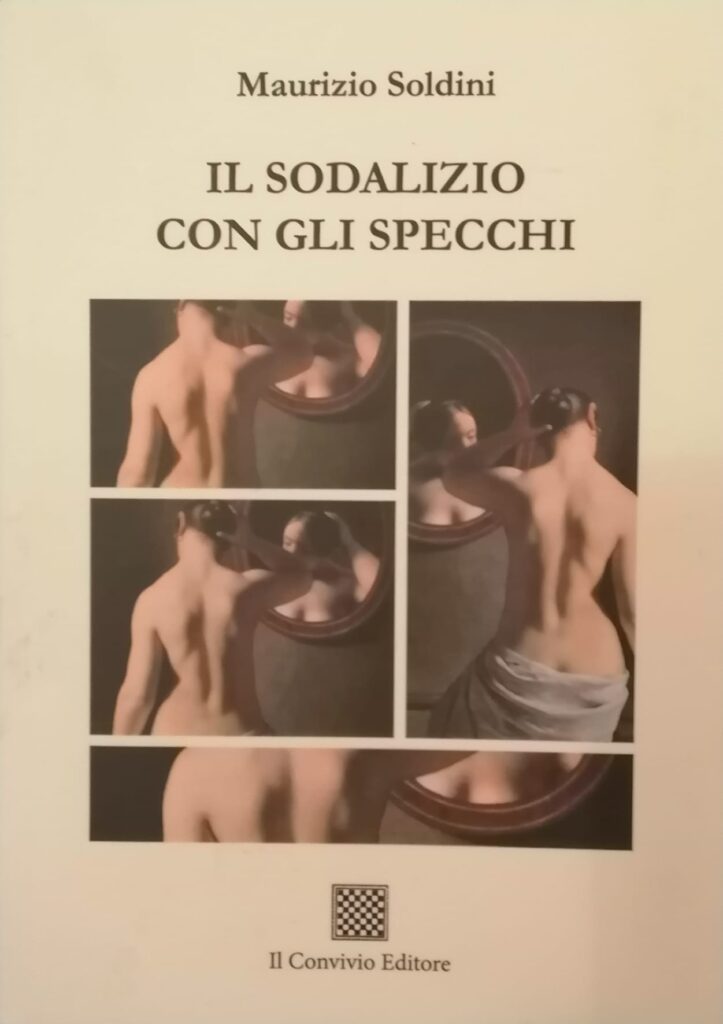

Così la prima poesia stampata anche in IV di copertina: «il sodalizio con gli specchi nella notte / quando scompare ogni riflesso / e le immagini s’annullano nel temporale / si tempra col fiato del limite spaziale // basta che s’aliti perché risuoni la distanza». La copertina è una figura di donna dalla schiena nuda che si specchia ed è specchiata in uno specchio tondo. È un quadrato diviso in quattro rettangoli riflessi a specchio tra di loro che porta la mia mente ad Escher, alle matrioscke, al gioco del tangram. Qui mi porta, perché l’immagine riflessa, – che si fa riflessione sul vero e sul virtuale che potrebbe anch’esso essere un’angolazione della verità, e che introietta e si fa rimando per altre prospettive – è stata ed è rovello di tanti poeti del passato e del presente. Rovello che dal surreale si spinge al metafisico in uno spazio che accoglie le poetiche che prediligo e che fanno della riflessione un’emozione assai espansa nella mente-corpo che si fa esistenza.

Maurizio Soldini, scopro essere anche medico con scritture sulla bioetica e sul rapporto tra la medicina, la filosofia e la poesia, e mi spiego allora assai meglio il tema trattato, e come è trattato, e i ponti che questa poesia costruisce con l’umano.

Un libro corposo di centoquarantanove poesie divise in cinque tempi, una penultima in “In coda”, l’ultima in “Oltre gli specchi”. A volte i titoli non ci sono, quando ci sono, sono in lettere maiuscole. Mi chiedo il perché. A volte si cerca una sintesi da incidere, altre volte un silenzio che penetri. E ritorno alla prima poesia quando la notte escluderebbe il riflesso e con esso il suo tempo, ma basta poi il fiato, un alitare per ritrovare la distanza da se, dal proprio corpo o da quello di chi sa chi. Sembrerebbe tutto vivere nell’astratto di una riflessione che ci sfugge, che non riesce a diventare tattile, ma è proprio quel … basta che s’aliti perché risuoni la distanza,per ritrovare il corpo come un possibile suono, il suono del respiro.

Poesia complessa e piena di fascino e che può dire e parlarci in mille direzioni con la sua ambiguità espressiva che sottolinea il talento di questo bravo poeta.

Il compito di una recensione è quello di esplicitare vari aspetti caratteristici di una scrittura per creare ponti con il vissuto e con la cultura di possibili lettori, ed è un bel vagare, scoprire aspetti che fanno di questa poesia di livello anche un enigma da scoprire, mentre la capacità di giocare col suono, con la metrica ritmica, anche con la rima, con le omofonie all’interno dello stesso verso, ci fa capire quanto la τέχνη faccia parte della professionalità di questo poeta. Strofe spesso tetrastiche e tristiche di versi liberi, ma l’endecasillabo fa anche capolino: «… oltre il pantano memore di ieri / salta davanti al pubblico ludibrio / l’idea incarnata in una nuova luce». E subito: «… epicureo oppure aristotelico / ecco l’enigma della tranquillità / ma quella rondine non fa mai primavera // e già la sera manda in radio un rap / per la goduria sulla pelle delle mani / d’aver trovato un senso dopo il prep», per scoprire che il rimante ‘prep’ è una crema dermoprotettiva. Tutto si connette e s’interconnette: la filosofia, il senso dell’esistenza, il “gioco” dei pensieri, dei suoni, del corpo che rimanda a quel ritmo musicale e al sistema di memoria della rima. Qui sta la complessità e con essa la bellezza, anche nel l’enigma della tranquillità. Scoprire nel “poco” il tanto e provare meraviglia e stupore e ritrovarsi descritti in modi diversi che ci appartengono. Il lessico sembra a volte ricercato, “decussata”, “trenodia”, “fittile”, “mutaciche”, “aduggia”, per fare qualche esempio, ma anche questo è nella ricerca espressiva del significato, dell’approfondimento che tende a dare alla parola il suo segno indelebile, la sua certa collocazione, il suo guardare preciso.

«… luci e ombre dello scorrimento ora lento / ora veloce – nei punti vuoti della tapparella / nell’eterno ritorno – finché arriva lo strappo / il cedimento la caduta – stride la ghigliottina // la cesura tra il qua e il là il sotto e il sopra / l’aperto e il chiuso – tra notte e giorno / la mescolanza dei capricci della luna / che appare e scompare al cenno di mano». Il ritmo è fluido con le sue parole intonate che danno concretezza all’alternanza: il “gioco” che non gioca col comparire e lo sparire della vita, col tempo di un’esistenza umana che equivale ad un cenno, ed i versi sono belli, risuonano leggendoli e rileggendoli amplificano l’emozione e l’amore per tutto quello che compare e scompare per poi ricomparire nell’eterno ritorno, – si spera – in quello spazio di aria o di tempo o di vuoto dove il pensiero vaga e sembra perdersi.

Versi e segmenti di versi: «… ma l’abisso / è qui dentro l’intercapedine di un muro», «… il vacuo / come anticamera del nulla», «… arido specchio della similitudine di passi», «… il riflesso dentro le parole come il sale», «… si spalleggia il vuoto», «…la crosta della logica», «… dall’invisibile che avvita», «perché negare l’evidenza all’invisibile», «… la pelle la sensazione di poter sparire». E tutto mi pare cercare e rincorrere il senso dell’assenza. Ma è questa che trascrivo per intera: «il tappeto degli aghi di pino / che anima il vento sferzante / rende alato e soffice il cammino // ma laddove punge la fantasia / parla di come finisca il fruscio / e come sia transitorio il destino». C’è una nobiltà antica in questi versi pur nella contemporaneità, e che me li fa cari.

È un ottimo libro che si fa spazio e si rende visibile nell’ambito della poesia italiana di oggi e questo è un merito di riconoscibilità tra poetiche oramai parcellizzate, o ancora ideologizzate inseguendo retroguardie spente di gruppi e di ismi, o capaci di “esprimere” soltanto sterili introiezioni solipsistiche. E siamo al Terzo Tempo dove non manca quello sospeso e accelerato della pandemia, un po’ distribuito tra le pagine, almeno così mi pare: «… la catalogazione del tempo perso / scatena l’urgenza di vivere ancora / in un ammasso di mondi nel molteplice // … il pesce che dall’occhio ammicca il vero / e mille e mille storie che inverano le scarpe / i tratti delle mani e le sudate carte la vita». E qui ci sono anche le scarpe dell’installazione di Kounellis nel metrò di Napoli, e le sudate carte di Leopardi, per dire quanto una buona poesia possa cucire e fabbricare ponti con i suoi rimandi. Del terzo tempo di ricordi mi va di ricordare «… quanto vorrebbe una rivoluzione popolare // ma tedio carducciano il volgo or non è più / e questo mondo sempre più borghese / è il cenere di un popolo che solo un tempo fu», testimonianza storica ed amara, ed ancora la contrapposizione degli odori in due poesie in successione: «… e torna quella voglia per il gioco della rosa / che sboccia e invoglia a metter naso / dentro il profumo che ha nome di qualcosa», «mordeva l’osso il cane presso un vespasiano / i pisciatoi erano in contesto urbano / e i ragazzi annusavano l’inconscio alle latrine». Mi appare forte l’espressività alternante del vissuto, le metafore interne, intime, giocate con le rime: rosa-naso-qualcosa col naso che la spezza ma la suona, e vespasiano-urbano per un inconscio che resta nel presente.

Dal quarto e quinto tempo mi sento un po’ imprigionato, prigioniero di un tempo che accumula e si accumula, ma il guizzo è ciò che cerco e lo ritrovo e lo riscopro: «davanti allo specchio del tempo / raggiro un tornante di sabbia / e svicolo dentro una tana di tufo // mi siedo e contemplo il vissuto / dei giorni passati e futuri / spellando il presente di ghiaccio // si liquefa il tempo poi l’acqua / evapora e secca s’asciuga anche / agli occhi bendati di ombra // il passaggio è uno spazio desueto / s’arrampica stretto al destino / di un canto venuto per caso» ed ancora: «i canneti le giravolte delle nuvole / i falchi nei voli circolari e a picco / le acque stagnanti intorno ai covoni // i sussurri delle anime le stamberghe / del dolore i crocefissi appesi ai bivi / le sagome degli spaventapasseri // le asole dei miei bottoni e le mie dita / a passo di lumaca in spazi aperti dal destino». Ed è in questi spazi aperti dal destino che mi è capitato di leggere Maurizio Soldini, bravo poeta di buona e bella poesia.